发布日期:

杨润芳与“石门国医学校”

文章字数:2374

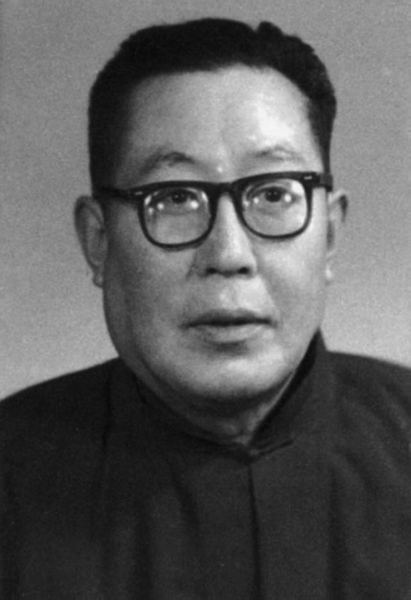

杨润芳(1920—1989),河北省定县(今定州市)人,京西地区名老中医。1956年领导组建新中国成立后北京市首家区级中医院——京西矿区联合中医院(今门头沟区中医医院),出任院长。改革开放后,兼任北京市门头沟区第七届人大代表、政协北京市门头沟区第一届至第三届委员会常委、北京中医学会理事等职。在献身京西地区医疗卫生事业四十年间,杨老积极深入乡村、矿区、学校义诊,先后承担了门头沟区和北京军区几十个学校中医学班的领导及教学工作,功勋卓著,遗泽余芳。“人生的扣子从一开始就要扣好。”杨老医术精良,著述颇丰,与儿时的成长环境特别是他在石家庄“石门国医学校”的求学经历息息相关。

杨老出生于中医世家,外祖父鲍培元先生是河北定县名老中医,擅长妇科、儿科;父亲杨文绣先生是石家庄中医眼科医生。他家学渊源,幼承庭训,同时在父亲中医界好友的熏陶下,开始读诵四书五经、中医经典,开蒙启智,明理立德。及长,曾在老中医耿子青先生开设的中药铺当学徒习医,临床实操,着手悬壶。

三十年代的华北,受时局影响,社会动荡。杨老的父亲有意让他在职业学校接受中等教育。1933年,年方十三岁的杨老考入石家庄“石门国医学校”攻读,求学三年。这所私立学校由“石门医学研究会”会长、老中医安纯嘏先生和中医内科专家高省身先生共创。据杨老生前回忆,“石门国医学校”当时尚无正式的讲义,而是以中医经典为教本。路子麟老师讲授《伤寒论》,孙桐轩老师讲授《金匮要略》《神农本草经》,高省身老师讲授《内经知要》,而安纯嘏校长讲授《温病条辨》。与时下流行的侧重文本解读的教学方法不同,“石门国医学校”的老师则秉持传统,照本诵读,以经解经,直接要求学生背诵经典,认为“读书百遍,其义自见”,熟读熟记,自晓其义。杨老入学后起初以背诵为主,结合老师课堂讲解;中期临床各科由老师分别担任,自编讲义。“石门国医学校”设有门诊、中药房,在老师指导下轮换随诊、调配方剂、炮制草药。这是杨老系统学习中医的第一步,为他之后在北平国医学院深造,执业河北;在北京中医进修学校学习,悬壶京西厚植了扎实的理论和实践功底。

在“石门国医学校”求学期间,杨老亲炙名师训诲,恩师的治学态度、授业热忱、义理诠释与处世经验,成为其日后安身立命、进德修业之无尽资粮。譬如,校长安纯嘏先生乃民国时期石家庄中医界元老,医学知识渊博,尤精于治疗伤寒症,经其诊治的患者莫不着手回春;致力中药研究,曾试验将单味中药煎成液体装瓶密封保存,遇患者以方配制成剂治疗服用,其活人无算。安校长医德高尚,身为“石门救济院”唯一的院医,他每周来院三次义诊,免费包扎外伤,配方煎药到市上特约药店记账,年终结算,经常拖欠累累。由他亲手创办的“石门国医学校”自1937年10月日军攻占石家庄后即告停课,所有教职员等均流落外埠。翌年底安校长由故乡返回石家庄,应各界人士请求悬壶济世,每日就诊者甚为拥挤。但即便如此,他仍在应诊之余积极推动复校事宜,足见对中医事业之热忱。受安校长的感召,杨老1938年在北平国医学院卒业后即回到石家庄行医,担任“石门医学研究会”委员,并领导筹备当时北平地区极具影响力的中医药学术团体——“国医砥柱社”的“石门分社”。当年报刊对此评论道,“本市国医杨润芳自国医学校毕业后,力事于中国医药学术,秉科学改进之决心,日时虽短,进展颇锐,并对于本市医药文化组织,甚表执忱”。“自奉国医砥柱总社发给石门分社筹备主任聘书后即努力宣传介绍,征集同志积极进行,不日当可成立”。这段在战火中领袖群伦,团结青年同仁振兴发展中医事业的宝贵经历,正是新中国成立后杨老以“生命不息,工作不止”自勉,献身京西基层中医药工作的发轫。

又如,受安校长之邀共创“石门国医学校”的高省身先生为杨老夯实了岐黄之基。高先生在二十年代末曾得河北名医魏善忱先生亲授,受邀建校执掌教席时年方二十二岁,因与杨老等学生年纪相仿,故授课时诙谐幽默,生动活泼,学生们同他亦师亦友。高先生熟稔金元明清之名医思想,集其精华,融为一炉,取长补短;悉心研究《黄帝内经》,为杨老等学生讲课而亲自编写的内经讲稿早在三十年代即刊登于《石门日报》。他认为医者只有“远溯灵素、推崇仲景、旁及诸家”,方可掌握中医的真谛;十分重视“气血学说”,在治疗用药时提倡寒热温补,无所偏主。受高先生影响,杨老在“石门国医学校”习医时,便对外祖父用生山楂、陈皮、白茯苓、泽泻、甘草、荷梗等草药为外祖母调理体质的方剂颇为留意,从业后他在此方基础上加生薏米,将荷梗改为荷叶,并常以生山楂、生荷叶嘱患者代茶饮。杨老常说,方剂是研究中药配伍关系、组成规律和复方药理的一门科学,是祖国医学理、法、方、药的主要组成部分。在高先生因证施法、随证应变、不拘一格的选方遣药风格的启发下,近半个世纪的悬壶经历使杨老愈加重视中医处方的套用与化裁,主张“处方有据”“药必有方”“套用要活”“化裁要灵”,强调不论多少方剂套在一起,或怎样化裁,都必须统一在“法”的基础上。中医治病特别强调有法有方——方之前有法,法之后有方,否则是谓堆药。熟记的方剂越多,套用化裁就越灵活,即使记的方剂少,处方时也应有骨干方,或以某方为主而加减之。

1936年杨老毕业后即入读北平国医学院。该校是北京历史上第一所中医高等教育机构,与华北国医学院并称“民国中医双璧”,这也从侧面反映出“石门国医学校”精湛的教学水平和杨老扎实的中医功底。时光荏苒,这所名师荟萃、为燕赵大地培养出众多“国医圣手”的私立中医学校消逝在了时代的风云里,以致相关资料散轶。但随着新中国成立后杨老扎根京西,建院、行医、教学三十余载,薪火相传,“石门国医学校”的办学精神和理念绵续至今,并早已在杨老手中转化为守护京西百姓健康的强大力量。

(佘文博,中国法学会法治研究所助理研究员;阎晓悦,北京市门头沟区中医医院脾胃肿瘤科副主任医师;江保中,北京市门头沟区中医医院脾胃肿瘤科副主任医师)