发布日期:

安徽农业大学科研团队破译茶氨酸“保鲜密码”

文章字数:712

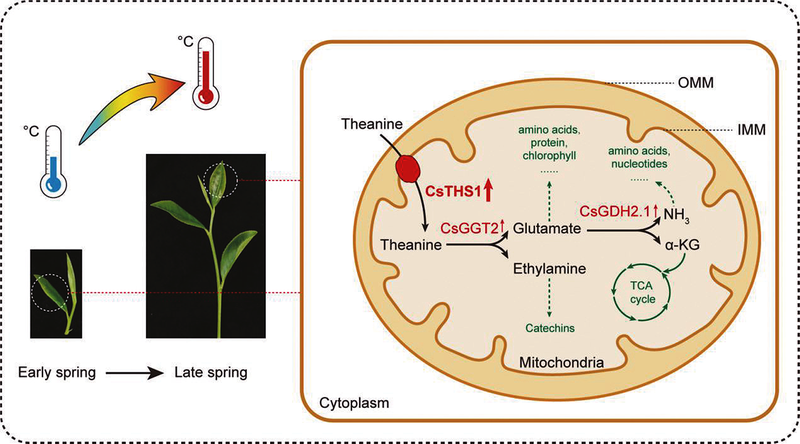

晚春季节茶叶中茶氨酸含量下降的分子机制模式图。 安徽农业大学供图

晚春季节茶叶中茶氨酸含量下降的分子机制模式图。 安徽农业大学供图 本报讯(实习记者 师亚萍)5月8日,记者从安徽农业大学茶树种质创新与资源利用全国重点实验室获悉,张照亮教授团队成功破译茶氨酸“保鲜密码”,为春茶鲜爽四季常驻带来了新希望。

茶氨酸堪称茶树的“鲜味魔法师”,是绿茶鲜爽滋味的灵魂所在。在春茶游离氨基酸总量中,它占比超50%,赋予茶叶类似味精的鲜美口感,巧妙平衡儿茶素和咖啡因带来的苦涩,成就了明前茶的“天价”与“高赞”。此外,茶氨酸还有缓解焦虑、增强记忆等健康功效,深受消费者喜爱。研究表明,早春优质茶叶中茶氨酸含量可达2%,但晚春气温升高,其含量骤降50%以上,茶叶鲜爽滋味也随之大打折扣。

此前,学界虽对茶氨酸合成与转运分子基础有一定研究,但其在细胞内含量动态变化的调控机制,尤其是晚春新梢茶氨酸降解的细胞器水平机制,仍是未解之谜。

张照亮教授团队大胆探索,借助酵母突变体筛选技术,首次发现关键线粒体载体CsTHS1可调控茶氨酸胞内积累,并提出“线粒体降解假说”——茶氨酸通过特异性载体进入线粒体降解。实验证实,CsTHS1是首个具备茶氨酸转运能力的线粒体载体,其307位点由甘氨酸进化而来的精氨酸残基,大幅提升了转运活性。同时,亚细胞定位分析发现,茶氨酸水解酶CsGGT2特异性定位于线粒体,为“线粒体降解假说”提供了关键证据。团队还构建了CsTHS1-CsGGT2-CsGDH2.1协同调控网络模型,完整解析代谢通路,发现春季后期随温度升高,这三个基因显著表达,加速了茶氨酸降解,揭示了晚春茶氨酸含量骤降的原因。

张照亮教授展望,未来科研人员可依托这一发现,精准培育让CsTHS1蛋白“失灵”的茶树品种,从源头上减少茶氨酸降解。他坚信,在科研人员的不懈钻研下,晚春茶也能复刻明前茶的鲜爽,让这份来自自然的馈赠四季飘香。